Viviamo uno strano periodo. Il governo Meloni dimostra con arroganza tutto il suo carattere di neoliberismo autoritario a tutela solo degli interessi proprietari e benestanti, mentre in quel vasto e sempre più compresso spazio politico di centro(-sinistra), che lambisce ormai settori potenzialmente “progressisti” della società civile e dell’opinione pubblica, ci si pone per la prima volta la questione di una potenziale regolamentazione della ormai sempre più calda questione abitativa. Possiamo ipotizzare che questa improvvisa attenzione, dopo anni di smantellamento del diritto all’abitare sostenuto anche dalle coalizioni nazionali e dalle amministrazione a guida PD, non sia causata da una nuova sensibilità politica alla questione sociale da parte di personaggi come Nardella o Maran – né tantomeno da quell’ ”effetto Schlein” che a noi, dal nostro osservatorio milanese, ricorda invece qualcosa di già visto ma proiettato a livello nazionale, la fu “rivoluzione arancione” di Giuliano Pisapia che come ben sappiamo consolidò processi di esclusione sociale e speculazione dietro una macchina del consenso dalla retorica progressista.

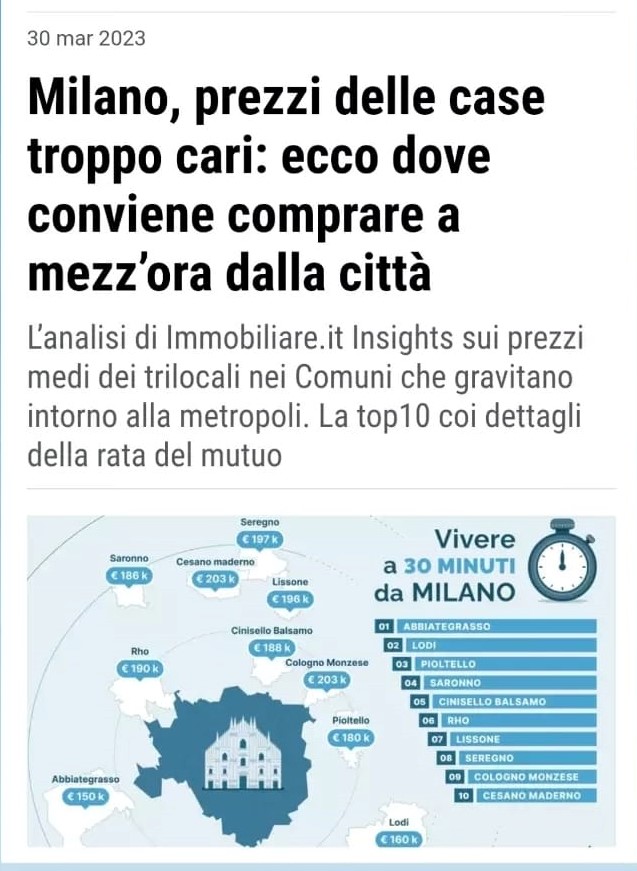

In questi giorni si sta infatti confermando quel trend di calo sensibile nel mercato dei mutui, che registra una robusta decrescita del 7,4%, omogenea secondo ISTAT a livello nazionale; parallelamente, gli interessi sui mutui stanno ancora aumentando (con effetti che insistono non solo sui nuovi mutui ma sui mutui in essere a tasso variabile, il cui rischio di insolvenza inevitabilmente aumenta), dopo la nuova conferma da parte della BCE di alzare per il terzo trimestre di fila i propri tassi. Questo dato, unito al peggioramento delle condizioni salariali e lavorative (in particolare in questo paese), significa che sempre più persone si trovano escluse dalla possibilità di accesso alla casa di proprietà, che nel nostro Paese è stato il pilastro delle politiche abitative per i ceti medi e non solo. E questi nuclei o i figli di quel ceto medio impoverito, espulsi dal mercato che hanno per così tanto tempo alimentato e sostenuto, da qualche parte dovranno pur andare – ed è qui che forse, ma è solo un’ipotesi, troviamo una delle ragioni per cui la necessità di regolamentazione degli affitti, che non riguarda più “solo” i ceti più bassi, sta cominciando a imporsi. E’ difficile al momento anche pensare a comportamenti differenti da parte delle banche centrali, impegnate a raffreddare un’inflazione che sta duramente colpendo patrimoni e persone, mettendo a rischio l’equilibrio sistemico di un capitalismo mai uscito in pratica dalla crisi del 2008. Ne deriva il bisogno di ripensare all’idea dell’acquisto dell’immobile come unica soluzione al problema.

Questo è il momento in cui dobbiamo fare maggiore attenzione alle “sirene” della regolamentazione dall’alto. Anzitutto perché è importante, fondamentale, essere consapevoli che nella “società dell’informazione” e ancor di più al tempo del “capitalismo della sorveglianza”, il dibattito pubblico e mediatico non significa automaticamente conflitto né l’esistenza di lotte solide ed estese capaci di determinare il corso. Anzi, che una questione riguardante il destino di milioni di persone deprivate venga trattata e gestita unicamente da “esperti”, accademici, giornalisti, intellettuali organici (all’industria culturale e al modello di sviluppo vigente) e Terzo settore non è una garanzia, ma parte di quel problema rappresentato dall’appropriazione che ha operato la controparte (Fondazioni private, mondo bancario e intelligentsia moderata e persino conservatrice) di concetti e discorsi pubblici su povertà e disuguaglianze – divenendo di fatto i decisori, privati, di ultima istanza in accordo con le amministrazioni pubbliche.

In secondo luogo, legittima come unico campo e forma d’intervento quella che nel mondo del cosiddetto no-profit è definita advocacy: non si tratta solo di un termine inglese, ma di una prassi che relega ogni possibile cambiamento solo alla sfera dell’interlocuzione con le Istituzioni – pubbliche o private – esistenti, legittimando di fatto l’attuale gerarchia e comando sulla società da parte dei ceti proprietari e dei redditi elevati, riconoscendoli come unici detentori di capacità – e diritto – decisionale. L’advocacy, introdotta come concetto e meccanismo chiave del Terzo settore e del privato sociale, è divenuta propria ormai di tutto il mondo dell’associazionismo; la cui forma organizzativa è, a sua volta, l’unica modalità riconosciuta come “ottimale” – in un’ottica economicista come quella imposta dall’attuale sistema dei bandi nato proprio a Milano sotto Pisapia – e lecita per l’azione collettiva, in quanto unico “corpo intermedio” che può appunto tradurre verso l’alto i bisogni e le necessità di chi sta in basso. Si tratta, in ultima istanza, della rinuncia all’intervento e all’azione diretta, all’autorganizzazione e al diritto di decidere in prima persona, collettivamente, di quanto ci riguarda – qualcuno, un tempo, l’avrebbe definita “questione del potere”.

E proprio dal lato del potere, sembra siamo davanti al tentativo non tanto di limare le disuguaglianze con iniziative volte a tratteggiare una società più equa, e di conseguenza in grado di aggiornare gli istituti utili al raggiungimento di una maggiore giustizia sociale; al contrario l’obiettivo pare quello di salvaguardare il mercato da una bolla che potenzialmente potrebbe travolgere l’intero sistema di valorizzazione delle esistenze urbane nato in questi decenni sulle ceneri della città industriale e del suo produttivismo divenuto sempre meno centrale. Che questo dibattito conservativo più che progressivo possa, in alcuni punti, tradursi in una regolamentazione è più attinente al caso che a una volontà riformatrice in senso egualitario. Vi chiederete: come potrebbe essere altrimenti?

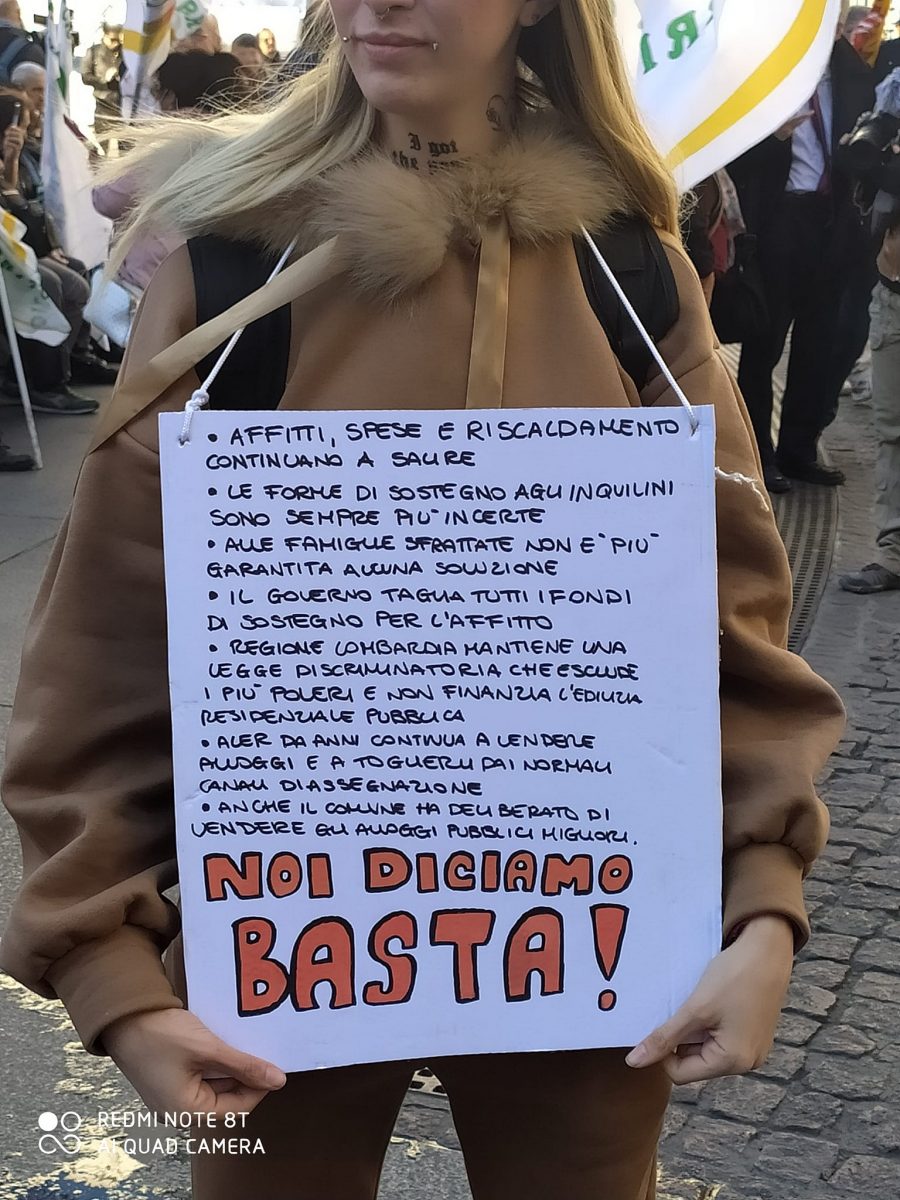

Perché se è giusto parlare, come si faceva una volta, delle “condizioni della rivoluzione”, dovremmo forse ricordare che storicamente vi devono anche essere delle condizioni per la riforma; queste sono date proprio dall’esistenza di movimenti sociali autonomi e organizzati che non delegano ai governanti attuali le forme del cambiamento, ma pretendono di cambiare chi dirige e decide, non riconoscendoli più come legittimi. Ciò che noi vogliamo non è una moderata regolamentazione di meccanismi che non funzionano e si sono dimostrati iniqui, ciò che noi ci proponiamo non è aiutare il potere, pubblico o privato, a migliorarsi apprendendo dalle nostre idee, ma cambiare questo potere – o, nello scenario meno radicale, strappargli quote di capacità decisionale, in particolare per riguarda lo spazio urbano. Senza una mobilitazione che non punti solo ad accordarsi con il Giuseppe Sala di turno, ma a imporre a lui e al blocco di interessi che rappresenta delle condizioni di vita, mobilità, lavoro, abitare diverse, ogni dibattito rischia di produrre poco se non un calendario di incontri pubblici, editoriali e paper accademici o di qualche centro studi privato. Ben venga dunque il lavoro culturale – fondamentale oggi più che mai e come sempre il nodo più difficile – ma che siano i nostri e le nostre a farlo, con un occhio sempre rivolto alle piazze da riempire* – e perché no alle case da occupare –, ricordandoci sempre che non dobbiamo nessun compromesso a lor signori.

(*In tal senso, negli ultimi anni sono nate esperienze importanti e innovative nello scenario dei conflitti urbani e per il diritto alla casa: pensiamo alla rete nazionale per lo sciopero dell’affitto, il laboratorio Ocio a Venezia, la rete Abitare in via Padova a Milano – percorsi diversi tra loro, con un’attenzione però rivolta anche ad altri segmenti sociali e livelli della questione abitativa, che si uniscono ai più tradizionali comitati per la casa che continuano a rappresentare un prezioso presidio di solidarietà e autodeterminazione dei soggetti storicamente esclusi dal diritto all’abitare).