La propaganda, il consenso

Nella vicina Francia, soprattutto a Parigi, crescono le proteste nei confronti del Giochi Olimpici che inizieranno a luglio e delle previste Olimpiadi invernali 2030; in particolare, il mese di maggio ha previsto numerose mobilitazioni e iniziative, da Marsiglia alla capitale, passando per le regioni alpine del sud-est. Parallelamente, invece, da noi l’operazione Milano-Cortina 2026 prosegue tra le difficoltà del proprio apparato tecnico-politico e le denunce da parte di comitati e reti delle aree interessate – dal Comitato Insostenibili Olimpiadi – C.I.O. milanese di cui anche noi facciamo parte al Bellunese e Cortina, passando per le opposizioni anche istituzionali in Valtellina e le mobilitazioni di movimento a Venezia.

Vero è che mancano quasi due anni all’evento e che opere e impianti sono sparsi su un’area così vasta da renderne quasi impercettibile la presenza, oltre che generare lotte e resistenze più atomizzate che più difficilmente riescono a organizzare, far crescere e consolidare di un fronte di opposizione unico e d’impatto sull’opinione pubblica. Altrettanto vero che fino ad ora, nonostante gli scempi e l’assurdità del progetto Pista da Bob a Cortina e le critiche, anche dall’estero, che ha suscitato con ampia visibilità mediatica, la narrazione quasi favolistica delle Olimpiadi 2026, tra rendering improbabili e sostenibilità a 360° venduta con toni roboanti, è riuscita a mascherare le criticità, i costi e i danni irreversibili che la macchina olimpica sta evidenziando e generando. Siamo già oltre i 3,6 mld di euro di investimenti pubblici (Governo ed Enti Locali) solo per le opere gestite dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina (SIMICO), senza contare le altre opere infrastrutturali gestite da ANAS, Regioni o Comuni e i successivi costi di manutenzione degli impianti di gara, che saranno in capo agli Enti Locali (e abbiamo già visto nel caso di Torino 2006 cosa significa: impianti inutilizzati, costi insostenibili, degrado e abbandono).

Di fronte alle critiche, ai problemi oggettivi, alle contraddizioni, la Fondazione Milano-Cortina e il Governo oppongono studi, già visti e svelati nella loro inconsistenza in occasione di Expo2015, commissionati alla SDA dell’Università Bocconi o altri think tank espressione del mondo imprenditoriale, finanziario e padronale, che raccontano di prodigiose ricadute economiche e occupazionali sul Paese e, in primis, sui territori interessati. Senza specificare che si tratta spesso di lavori occasionali, temporanei, gratuiti a discapito di quanto lavoro “vero e necessario” sparisce nei territori agricoli divorati da asfalto e cemento o nelle valli alpine dove un modello di turismo tossico, “a misura di metropoli”, distrugge sistemi economici agricoli e artigianali secolari. Qui non bastano i numeri delle ricerche “pilotate”: è necessario anche il mito dell’atleta olimpico vincitore da utilizzare, su un’opinione pubblica distratta, come modello di eroe della patria a rappresentanza di un presunto “spirito nazionale” che unirebbe la popolazione. La propaganda, come sempre, è utile a tenere sullo sfondo sfocato la reale, concreta funzione delle Olimpiadi: nel caso Milano-Cortina 2026, ha poco a che fare con le Olimpiadi stesse, se non nella misura in cui opere e interventi in loro nome consentono procedure e iter semplificati e più agevoli, bypassando normative e controlli, assicurano introiti certi a prescindere da tempi di realizzo e utilizzo, oltre che costi finali. Niente di nuovo, c’è una lunga storia di grandi eventi nel nostro Paese, ma non solo, a conferma di questo. Quello che è inaccettabile è che questa modalità di utilizzo dei grandi eventi, per fare di tutto e di più, stride con quelle che sono, o dovrebbero essere, le priorità a fronte delle crisi ambientali, climatiche e sociali che stiamo vivendo e che, in prospettiva, possono solo aggravarsi, essendo peraltro tra loro interconnesse.

La pista da boh

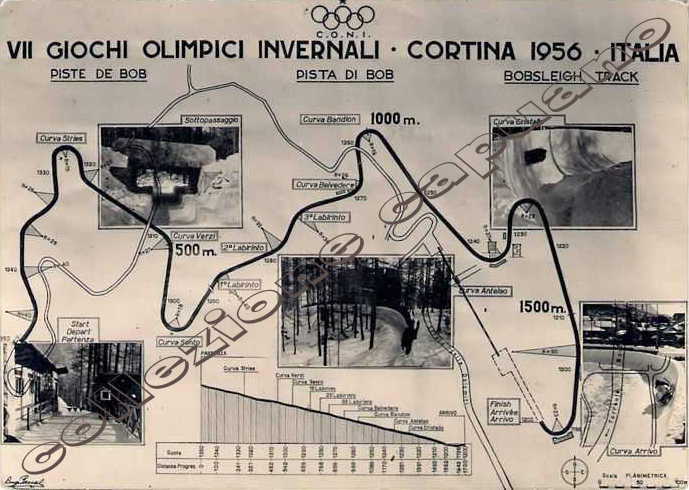

Come già detto, la macchina olimpica perde colpi e porta i suoi primi sostenitori – Malagò, Fontana, Zaia – ad affermare che sicuramente molte opere non saranno pronte per i Giochi olimpici. A partire dal contestato, inutile e devastante nuovo impianto per le gare di bob e slittino a Cortina, ricordiamo voluto a tutti i costi da Salvini, nonostante il parere contrario del Comitato Olimpico Internazionale (l’altro CIO, non noi). Bene, a quasi tre mesi dall’avvio dello sciagurato, quanto mediatizzato, taglio del lariceto di Ronco, i lavori sono già ampiamente in ritardo, come ha constatato proprio in questi giorni il CIO, ribadendo lo scetticismo sul fatto che l’impianto sia ultimato in tempo e confermando la richiesta di avviare l’iter per predisporre una soluzione alternativa (Saint Moritz in Svizzera sarebbe quella più gettonata). Questo anche a causa del continuo ritrovamento di massi e detriti di precedenti frane, che impediscono lo scavo e la predisposizione del tracciato per le fondamenta e il tratto ipogeo della pista. Al momento, pare manchino l’equivalente di 78mila giornate di lavoro, 24/24 su 3 turni. E ogni giorno di ritardo pesa come un macigno.

Entro il 30 giugno il CIO valuterà l’avanzamento dei lavori e si esprimerà ufficialmente. Il rischio annunciato di avere una pista inutile anche per i Giochi e destinata a finire nell’inutilizzo e nell’abbandono è sempre più prossimo. Ma chi pagherà per il patrimonio boschivo devastato? Per le colate di cemento e l’impatto sul sistema delle acque? Di certo dalle casse pubbliche escono oltre 100 milioni di euro a fondo perduto – senza contare i futuri costi di manutenzione, tutti in capo agli Enti Locali.

La stazione ferroviaria, il Villaggio, la tangenziale e la funivia

Ma la pista da bob non è il solo problema per la conca ampezzana. Proprio in queste settimane la protesta dei comitati locali si sta concentrando sulla speculazione legata alla “rigenerazione” dell’ex stazione ferroviaria e relativo parcheggio, un’opera gestita da un parternariato tra Comune e pool di operatori privati, simbolo di dinamiche speculative prodotto e accelerate dal grande evento, anche al di fuori del contesto metropolitano; sempre a Cortina ci sono altre tre opere, il Villaggio Olimpico (che si sarebbe potuto sostituire appoggiandosi all’alta offerta ricettiva già esistente), la tangenziale e un nuovo impianto a fune da Cortina a Socrepes. E proseguono le spinte dell’industria dello sci e degli albergatori per nuovi collegamenti sciistici da Cortina verso le vallate dolomitiche adiacenti, che vorrebbero dire non solo nuovi impianti a fune, ma soprattutto sistemi di innevamento artificiale e nuovi bacini di immagazzinamento acque. Tutte opere ad elevato impatto sul paesaggio, sul sistema idrogeologico e sull’ambiente montano – e che una forte mobilitazione popolare potrebbe ancora fermare.

Nel frattempo, la gentrificazione avanza anche nelle vallate dolomitiche, alimentata da un modello di turismo e di gestione dei territori alpini che costringe sempre di più le persone a spostarsi da località come Cortina, verso paesi dal costo della vita più accessibile o dove non bisogna fare 50/60 km per fruire di servizi sociosanitari e ospedalieri.

Gli altri fronti del saccheggio olimpico

Nelle altre località alpine sede di gare, Bormio e Livigno su tutte, Anterselva e Val di Fassa, la macchina olimpica si sta mettendo in moto, con meno attenzione mediatica, anche per la minore portata dei lavori da effettuare. In Val di Fassa e Anterselva (Trentino nord-orientale) si tratta di adeguare gli impianti già esistenti del trampolino per il salto con gli sci e lo stadio del biathlon, non senza pochi costi però. Diverso il discorso per l’alta Valtellina: in questo caso gli interventi più massicci sono legati alle infrastrutture viabilistiche, di cui parleremo nel paragrafo successivo, e al potenziamento del comprensorio sciistico di Livigno, località ormai sacrificata al ruolo di “parco giochi per gli sport invernali”. Ci sarebbe anche il progetto di collegare Livigno-Bormio-Santa Caterina Valfurva in un unico comprensorio sciistico per concorrere con gli analoghi sistemi dolomitici e valdostani; fortunatamente, però, al momento sembra un progetto fermo, su cui è calata anche la sentenza negativa sull’utilizzo delle acque del Lago Bianco (bacino montano protetto nella zona del Passo Gavia) per alimentare i sistemi di innevamento artificiale. Sono invece iniziati i lavori di ampliamento dello stadio dello sci a Bormio; per capire l’utilità di questo impianto basta dire che in tutto l’anno verrebbe utilizzato per meno di una settimana e che le immagini degli ultimi inverni ritraggono la conca di Bormio come un brullo paesaggio grigio-marrone-verdastro con unica nota bianca la striscia della pista da gara “Stelvio” innevata artificialmente.

La viabilità (non)olimpica

Tra le opere che sicuramente non saranno pronte ci sono le infrastrutture viabilistiche inserite nel dossier olimpico e gestite da SIMICO. Almeno per 12 di queste i lavori termineranno a Olimpiadi concluse. Alcune sono accessorie o lontano dalle località olimpiche (come la ciclabile lariana o l’adeguamento della SS Malpensa-Gallarate) e sono state inserite nel dossier olimpico per avere i finanziamenti (come la variante Trescore B-Entratico o una nuova galleria sul Passo del Tonale); altre sono invece direttamente connesse agli spostamenti verso le sedi di gara, come i lavori di adeguamento delle Statali 36 e 38 (da Milano alla Valtellina per capirsi), in particolare la variante di Sondrio. Tutte opere autostradali, alla faccia della transizione ecologica, certo alcune attese da anni dai territori, ma imposte agli stessi senza coinvolgere Amministrazioni Comunali e popolazioni, viste le procedure in deroga delle opere in capo a SIMICO e, soprattutto, senza alcuna valutazione d’impatto ambientale.

Per la variante di Sondrio, non solo i lavori sono indietro, ma si registrano anche attive proteste delle comunità locali, che chiedono modifiche al progetto affinché risulti realmente utile alla mobilità locale e non solo ai turisti che devono raggiungere con le proprie auto Bormio o Livigno. Anche la tangenziale di Bormio sta causando forti contestazioni, ma nonostante le firme raccolte per un referendum locale, l’opera sembra destinata a essere realizzata con relativo scempio e consumo di suolo nella piana prativa e agricola circostante.

C’è poi il caso della variante di Tirano, anch’essa ferma, legata alla riqualificazione della statale Regina lungo il lago di Como: sembra infatti che metalli pesanti e terre con presenza di idrocarburi estratti dalle gallerie in costruzione lungo il lago sarebbero smaltiti nelle gittate appunto della nuova tangenziale di Tirano. Cambiando valle e Regione, non cambia la situazione nella Valle del Piave dove sono ancora aperti i cantieri per le opere viabilistiche legate ai mondiali di sci di Cortina del 2021. A conferma che non si fanno le opere perché servono agli eventi, ma si fanno gli eventi perché si aprano i cantieri di opere a prescindere da utilità effettiva e tempi di consegna.

E Milano cosa fa?

Infine, Milano. Nella città-evento per eccellenza, dove ormai ci sono più “weeks” che settimane, è stato chiaro da subito come le Olimpiadi 2026 non fossero altro l’ennesimo brand da sfruttare per tenere in piedi la macchina che dall’era Albertini e soprattutto con Pisapia ha trasformato la città in territorio di conquista per fondi finanziari e accaparratori. Fenomeni agevolati dalla pianificazione e dalla normativa urbanistica delle Giunte comunali, che hanno concesso oneri di urbanizzazione irrisori, e da un’idea di città escludente e prova a espellere la popolazione considerata in esubero per viverci – ma essenziale per tenerla in piedi a livello di lavoro povero e precario. Anche rispetto ai servizi sportivi e di benessere psicofisico di base, il Comune proseguono con chiusura e privatizzazioni di piscine e impianti, all’ombra della riforma di MilanoSport di cui vedremo a breve l’esito – per ora aumento delle tariffe. Le Olimpiadi a Milano si inseriscono in questo solco, anche per l’oggettiva impraticabilità della maggioranza delle discipline olimpiche invernali in città.

Una volta saltata l’operazione di recupero del Palasharp e destinato lo stadio di San Siro alla cerimonia inaugurale (unica nota positiva, avendo così inconsapevolmente contribuito al suo non-abbattimento ben prima del benvenuto vincolo della Soprintendenza), il resto delle opere olimpiche meneghine rappresentano la chiave di volta per cedere altri pezzi di città pubblica ai gruppi finanziari e immobiliari: COIMA, Fondazione Prada e Covivio con l’operazione Villaggio Olimpico sull’ex Scalo Romana; Landlease per l’area di Santa Giulia e il Palaitalia. Una proprietà demaniale svenduta ai privati a prezzi irrisori, nel caso dello Scalo, su cui verranno fatti profitti enormi con la scusa di sistemarla per il Villaggio Olimpico e a fronte del favore di un po’ di housing sociale e di uno studentato a canoni moderati. Una trasformazione di ex area industriale e da bonificare, nel caso di Santa Giulia, lasciata a metà che verrà completata, anche in questo caso con enormi margini di profitto per gli sviluppatori immobiliari, che a fronte della realizzazione del Palaitalia e delle bonifiche necessarie, hanno ricevuto in cambio un bel regalo in termini di maggiori volumetrie edificabili (3500 nuovi appartamenti complessivi), lasciando l’obolo alla collettività di due giorni anno di utilizzo gratuito del Palaitalia per iniziative pubbliche. Bene, in entrambe i casi gli operatori privati hanno già dichiarato che i costi preventivati per realizzare il Villaggio Olimpico e il Palaitalia non sono sufficienti e quindi che sarà la parte pubblica, Governo e Comune, a doversene fare carico per un importo complessivo che potrebbe superare i 100 mln di euro complessivi. Non abbiamo dubbi che, come fu per Expo 2015, alla fine saranno le casse pubbliche a far fronte alla spesa.

I costi, però, non sono l’unica questione legata alle due opere olimpiche milanesi. Perché il post-Olimpiadi in realtà è già iniziato: con l’accordo fatto da INVESTIRE SGR, società della galassia di Cassa Depositi e Prestiti, con COIMA, relativa all’acquisizione una quota del Villaggio Olimpico finalizzata alla riconversione degli edifici a studentato, cavalcando appunto una delle nuove vocazioni di Milano e dei più lauti affaire per la finanza meneghina – passando dal diritto allo studio garantito all’attrattività per studenti fuori sede ad alto reddito, city user dell’alta borghesia e, ancora una volta, turisti. Quali saranno le rette di questi studentati? Quale ruolo per la parte pubblica (Amministrazioni o Università) nel garantire costi e posti letto a canoni sociali? E quanto del residenziale sarà effettivamente a edilizia sociale e a che prezzi? E quanto destinato ad affitti brevi? La città è pronta a spendersi perché la quota sociale e il ruolo del pubblico siano maggiori visti i profitti realizzati dai contractor?

Queste le domande ma anche le sfide, che vanno al di là del discorso Olimpiadi, in una Milano dove la città pubblica sparisce giorno dopo giorno e che alimenta con il suo modello di sviluppo le peggiori spinte di esclusione sociale. Nei quartieri coinvolti nelle trasformazioni olimpiche – compresi tra lo Scalo Romana, Santa Giulia e il confine sud del Comune – si manifesta una crescita vertiginosa dei valori immobiliari e il proliferare di piccoli e grandi progetti di “rigenerazione urbana”, Covivio su tutti ma non solo. Sta nascendo, come da schema già visto, una nuova narrazione di questi quartieri, storicamente popolari, con numerose attività artigianali, con un forte meticciato culturale, volta a trasformarne la percezione identitaria in “distretto del lusso e della creatività”, alimentando la sostituzione reddituale della popolazione originaria.

Qui la lotta contro la macchina del grande evento richiede ancora una volta uno sforzo in più, nello smontare una narrazione tossica che è poi la cifra del “modello Milano” e nel ricollegare le fila di quelle numerose, troppe ferite nel tessuto sociale – sfratti, sgomberi, espulsioni, invivibilità, negazione di accesso ai servizi essenziali, un ricatto permanente tra il diritto di vivere nella città metropolitana e il costo sempre più alto che questa richiede – che la corsa isterica verso i Giochi olimpici sta moltiplicando, forse silenziosamente. Ai movimenti e agli abitanti, a chi vive, studia, lavora, si cura, va a scuola e in università, si muove i territori, il compito di fare uscire dallo sfondo tutto questo quadro e fermarlo rumorosamente.